ChatGPTってなんでも教えてくれてめちゃ便利!

そうだよね!

ChatGPTをはじめ生成AIは、検索エンジンと違って話し言葉で調べられるのが便利だよね。

そうそう!それがいいんだよ!

これさえあればググる必要がなくなるね!

そうだね。便利なのは間違いない!

ただ、「検索」はなくならないと思っているよ!

この記事では、生成AIが普及しても「検索」がなくならない理由を、ブログ運営者の視点から解説します。

- 生成AIが普及しても「検索」はなくならない

- 「検索」がなくならない理由

理由①|正確な情報は公式サイトにある

理由②|個人の体験や意見を知りたい人がいる

理由③|能動的に情報を探す人がいる - 生成AIの強み

強み①|考え事の壁打ちやブレインストーミングの相手になる

強み②|学習スピードを加速できる

強み③|大量の情報を瞬時に整理・要約できる - 生成AIの問題点

問題点①|AIの回答にハルシネーションがある

問題点②|利用者に情報の真偽を判断する能力が必要

問題点③|情報発信者のインセンティブが減り、低品質な情報が増える - まとめ:生成AIと「検索」の共存がこれからのスタンダード

- 0歳と3歳のパパ

- 合計6か月間、育児休業を取得

- ランニングがライフワーク

生成AIが普及しても「検索」はなくならない

「らんパパうーた」は、生成AIがどれだけ普及しても「検索」はなくならないと考えています。

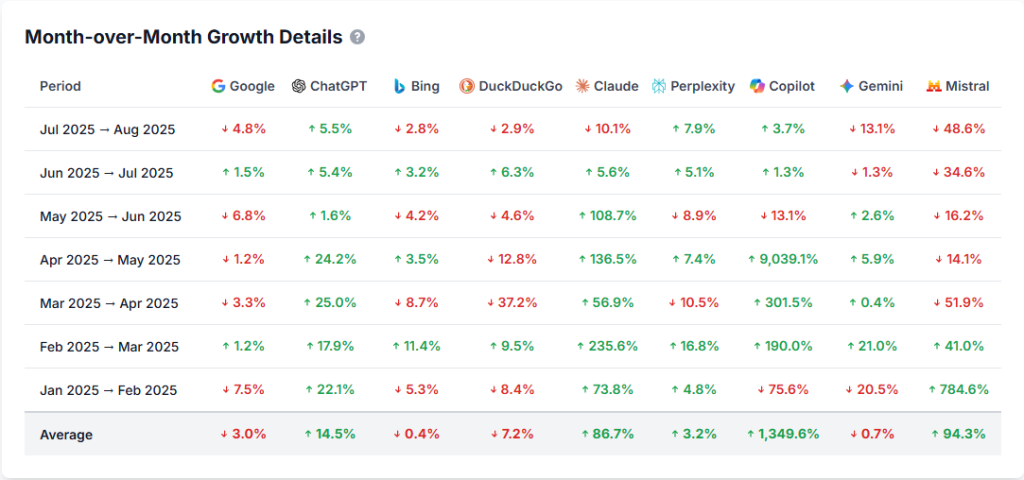

確かに、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、検索エンジンのトラフィックは徐々に減少しつつあります。

とはいえ、多くの人にとっていまも「検索」は情報収集の出発点になっています。

実際にこのブログも「男性の育児休業」をテーマに運営していますが、多くのパパが、「検索」からこのブログにたどり着いています。

おそらくこの記事にも「検索」からたどり着いたのではないでしょうか。

だからこそ、『生成AIが普及すれば「検索」はなくなるのか』という問題は、ブログ運営者である「らんパパうーた」にとって決して他人事ではありません。

参考:ahrefs(エイチレフス)「AI vs Search Traffic Analysis」

「検索」がなくならない理由

「らんパパうーた」が「検索」はなくならないと考える理由は、大きく3つあります。

- 正確な情報は公式サイトにある

- 個人の体験や意見を知りたい人がいる

- 能動的に情報を探す人がいる

理由①|正確な情報は公式サイトにある

行政や企業の公式サイトは、正確かつ最新の情報が掲載されています。生成AIの出力は参考にはなりますが、制度や商品情報の詳細を確認するときには、最終的に公式サイトを確認するのが安心です。

たとえば、育児休業の制度や申請手続きについて調べるとき、多くのパパが厚生労働省の公式サイトをチェックしています。「信頼できる情報」にたどり着くために、「検索」は不可欠です。

理由②|個人の体験や意見を知りたい人がいる

制度や商品情報については、行政や企業の公式サイトを見れば概要を把握できます。しかし、「実際に使ってみてどうだったか」「経験者はどう感じたのか」といった生の声は、生成AIや公式サイトだけでは得にくい情報です。

ブログ記事や口コミなどの実体験は、今も多くの人が「検索」を通じて探しています。

たとえば、このブログは「男性が育児休業を取得した経験」をもとに記事を書いています。経験者の体験談は、制度の概要を読むだけでは得られない情報です。

つまり、ユーザが「検索」を使う理由のひとつは、公式サイトや生成AIの回答だけでは得られない「経験者の声」を知るためです。

理由③|能動的に情報を探す人がいる

生成AIは「質問に回答する」という、受け身の使い方が中心です。一方で、自分で情報を探し、複数の情報源を比較しながら判断したい人も少なくありません。

「自分で確かめたい」「自分の目で情報を選びたい」と考える人がいる限り、「検索」がなくなることはないと考えています。

生成AIの強み

生成AIには様々な強みがありますが、ここでは次の3つに絞って紹介します。

- 考え事の壁打ちやブレインストーミングの相手になる

- 学習スピードを加速できる

- 大量の情報を瞬時に整理・要約できる

強み①|考え事の壁打ちやブレインストーミングの相手になる

生成AIは、考え事の壁打ちやブレインストーミングの相手として最適です。

同じ質問を何回しても嫌な顔せず(顔はないけど)いつでも答えてくれるため、思考を整理したり、アイデアを広げるときに役立ちます。

「らんパパうーた」も、ブログ記事のアイデア出しや構成を考える際に、生成AIを活用しています。

強み②|学習スピードを加速できる

生成AIは、学習スピードを大幅に向上してくれます。

もちろん、ハルシネーションのように不正確な情報が含まれることもあります。それを理解した上で活用すれば、情報整理や別角度からの解説が得られ、効率的に理解を深められます。

「らんパパうーた」の本業はWEB開発者です。

JavaScriptやライブラリの情報は、公式サイトやMDNを参照しますが、ドキュメントが膨大で必要な部分を探すのに時間がかかることがあります。(慣れてくればすぐに見つけられますが、)

そんなとき、生成AIに要点をまとめてもらうことで、調べる時間を短縮し、学習スピードを加速できたと実感しています。

強み③|大量の情報を瞬時に整理・要約できる

生成AIは、大量の情報を瞬時に整理・要約することも得意です。

特にGoogleの開発したGeminiは、長文の要点を短時間でまとめるのに強みがあります。

これにより、読むのに時間がかかる文章でも短時間で概要をつかむことができるようになります。

生成AIの問題点

「生成AIの強み」で紹介したように、生成AIには人間の能力を拡張する力があります。

その一方で、注意が必要なポイントもあります。ここでは3つに絞ってお伝えします。

- AIの回答にハルシネーションがある

- 利用者に情報の真偽を判断する能力が必要

- 情報発信者のインセンティブが減り、低品質な情報が増える

問題点①|AIの回答にハルシネーションがある

ハルシネーションとは、生成AIが間違った情報をあたかも事実のように出力する現象のことです。

生成AIは「もっともらしいうそ」を出力するため、一見正しく見えても実際には間違っている場合があります。そのため、生成AIの回答をそのまま鵜呑みにするのは危険です。

問題点②|利用者に情報の真偽を判断する能力が必要

生成AIは質問に答えてくれますが、ハルシネーションの可能性があります。そのため、利用者自身が情報の真偽を見極める力を持つことが欠かせません。

検索にも同じ課題はありますが、検索結果は複数の情報源を比較し情報を取得できます。一方で生成AIは1つの質問に1つの答えを出力するので、利用者の真偽を見極める力がより強く求められます。

問題点③|情報発信者のインセンティブが減り、低品質な情報が増える

もうひとつ懸念されるのは、情報発信のモチベーションが下がってしまうことです。

生成AIが普及し、「検索」を通じたアクセスが減ると、個人や企業が情報発信する動機が弱まる可能性があります。

その結果、現場の体験談や専門知識といったオリジナルで質の高い情報が減り、低品質な情報が増える懸念があります。

場合によって、そうした情報は「有料でしか手に入らない」世界になるかもしれません。

まとめ:生成AIと「検索」の共存がこれからのスタンダード

生成AIは確かに便利です。情報整理や学習スピードの向上に大きく貢献してくれます。

しかし、正確な情報を得るためだったり、経験者の声を知るには「検索」が必要です。

また、「検索」があるからこそ、ブログの情報発信が困っている誰かに届き、価値を持ち続けることができます。

これからは「生成AI」と「検索」をどちらか一方に偏るのではなく、必要に応じて使い分けることが大切です。

そうすることで、効率よく学習しながら、信頼できるサイトで情報の裏どりや個人の経験を参考にできると考えています。

そしてブログ運営者としては、「検索」を通じて自分の経験や考えが誰かの役に立つかもしれないという感覚が、記事を書き続ける原動力になっています。

以上、「らんパパうーた」でした。