どうも!「らんパパうーた」です。

6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報をブログで発信しています!

ブログで情報発信を始めて、数記事書いたはいいものの、続かなくて…。

その気持ち、すごくわかるよ。

「らんパパうーた」も最初のころは全然続かなくて、何度も挫折したからね。

「らんパパうーた」にもそんな時期があったんだ!

どうやって続けられるようになったの?

作業環境を整えて、習慣化したことで、ブログを続けられるようになったよ!

作業環境と習慣化かー!

もうちょっと詳しく教えて!

もちろん!

実際に使っている「フレキシスポット E7」という電動昇降デスクと、「朝5時起き」でブログを書く習慣について紹介するね。

この記事では、「ブログを続けたい!」と思っているパパに、ブログ継続のための作業環境と習慣化の工夫を、実体験を交えてお伝えします。

- 0歳と3歳のパパ

- 合計6か月間、育児休業を取得

- ランニングがライフワーク

ブログで「情報発信」をはじめたいパパへ

ブログは、自分の考えや経験を発信するための強力なツールです。

ブログという媒体を使うことで、自分の考えや経験を言語化し、整理することができます。

さらに、それを公開すれば、同じような悩みを持つ人たちに有益な情報として届けることができます。

ブログはストック型の資産になる

ブログは、継続してこそ真価を発揮するメディアです。

一つひとつの記事が積み重なることで、将来的に読まれ続ける「ストック型の資産」となります。継続することで、その資産が収益にもつながる可能性も広がっていきます。

思考の整理・経験の記録になる

自分の考えや経験を言語化することは、頭の整理にもなりますし、それを発信することで、同じような悩みを持った誰かの助けになることもあります。

特にパパの日々の出来事は「貴重な一次情報」になります。それを残しておくことには、十分価値があります。

継続のコツは「やる気」ではなく「環境」と「習慣」

ブログを続けるコツは、「やる気」に頼らないことです。「環境を整えること」と「習慣化」にブログ継続のカギはあります。

ブログが続かない理由

「ブログを続けたい」と思っていても、忙しくて続けられない。そんな経験ありませんか?

仕事が忙しくて時間がない

仕事で時間が取れないというのは、よくある悩みです。でも、ブログに必要なのは「まとまった時間」よりもスキマ時間の活用です。

- スマホでメモアプリに下書きをする

- 通勤中や待ち時間に構成を考える

- 昼休みに画像の調整だけ済ませる

「今できること」から始めて、ブログを書くハードルを下げていきましょう。

子どもに手がかかる

子どもと過ごす時間はかけがえのないものです。だからこそ、子どもが寝ている時間をどう使うかがカギとなります。

- 朝型に切り替えて、子どもが起きる前の時間に作業

- 昼寝中の時間を活用

育児とブログの両立は大変ですが、「今の自分に書けること」は、きっと誰かの役に立つはずです。

気が付いたらスマホを開いている

スマホでSNSを見ていたり、ゲームアプリを開いてしまうのは、意思の問題ではなく、環境の問題です。

- 不要なアプリは削除

- 作業中はスマホを別室に置く

誘惑を遠ざけることで、作業に集中できます。

集中できる環境が整っていない

「やる気はあるのに集中できない。」というときは、作業環境が原因かもしれません。

- デスク・イス・モニターなど、集中できる作業環境を整備

- 常設の作業スペースをつくる(準備・片付けの手間を減らす)

- 誰にも邪魔されない時間帯に作業をする

環境を変えるだけで、作業に集中できるようになります。

書こうと思っても筆が進まない

「どう書けばいいのかわからない」「完璧な文章じゃないと公開できない」そんなふうに考えていませんか?

- とにかく書き出してみる(下書きでOK)

- 一文一意を意識することで、論理が整理されやすくなる

- 完成度は後で上げればいいと割り切る

最初から完璧を求めないことが、継続の最大のコツです。

ブログ継続のカギは作業環境にあり!

ブログを続けるための最大のポイントは「作業環境」にある。これは「らんパパうーた」が実感していることです。

「らんパパうーた」も、少なくとも2回、ブログを始めたものの継続できなかった経験があります。

続けられなかった過去と現在の環境を比較しながら、ブログ継続のカギが作業環境にある理由を紹介します。

過去2回の挑戦!でも継続できなかった

「らんパパうーた」は、これまでに、少なくとも2回ブログに挑戦しています。

しかし、どちらも数記事を投稿しただけで、気が付けば放置状態。いつの間にかブログの存在すら忘れていました。

継続できなかった理由はシンプルで、ブログを書くための環境が整っていなかったからです。

半年継続!「らんパパうーたの子育てライフ」は3度目の挑戦

2024年12月に立ち上げたのが「らんパパうーたの子育てライフ」です。

このブログは現在まで半年以上続いており、記事数は50本を超えました。これまでと何が違ったのか。大きな違いの一つは、「作業環境が整った」ことでした。

継続できなかった頃の作業環境

ブログを続けられなかったときの作業環境は、今思えば「ブログに不向きな環境」でした。

- 床に座り、ローテーブルで作業

- 外部モニターやキーボードなし

- 専用スペースがなく、都度ノートPCを出し入れ

姿勢が安定せず、作業のたびに準備と片付けが必要で、記事を書く前に、ブログから気持ちが離れてしまう状態でした。

ブログ継続のきっかけは作業環境が整ったこと

今回ブログを立ち上げたときには、すでに作業に集中できる環境が整っていました。というのも、2020年の「流行り病」をきっかけにリモートワークが増え、自宅のデスク環境を徐々に整備していました。この変化こそが、今回ブログを継続できている大きな要因だと感じています。

たとえば、現在の作業環境は以下のようになっています。

- 電動昇降デスク(FlexiSpot E7)を導入

- → 姿勢を変えることができ、集中力が持続

- 外部モニター・キーボード・マウスを常設

- → ノートPCはクラムシェルモードで常時起動、すぐに作業開始

- 片付け不要な「常設環境」

- → 書きたいときにすぐ書ける環境

今では、キーボードを触るだけで作業を始められるようになりました。

「準備に時間がかからない」「快適に作業できる」というだけで、ブログとの距離はぐっと近くなりました。

「学ぶ」は「真似る」らんパパうーたの作業環境を紹介

ここでは、「らんパパうーた」がブログ執筆に使っている作業環境を紹介します。

ブログを継続するうえで役立ったアイテムを、優先順位の高い順にピックアップしています。

電動昇降式デスク|FlexiSpot(フレキシスポット)E7

最も導入してよかったと感じているのが、電動昇降式デスク「FlexiSpot E7」です。

ボタンひとつで立ち作業も可能

電動昇降式デスクは、ボタンひとつで高さを自由に調整できるのが特徴です。座った姿勢に疲れてきたら、サッと立ち作業に切り替えることができます。

自分の体に合った高さに設定できるため、長時間作業しても体への負担が大きく軽減されました。

子どもがいても安心の安全設計

「FlexiSpot E7」には、自動停止機能やロック機能も付いているため、子どもがいても安心です。

ちなみに我が家では、「ボタンは押してもいいけど、押すときは必ずパパかママに教えてね」と約束しています。

外部モニター|LG 34WQ75C-B(34インチ ウルトラワイド)

次に紹介するのは、LGの34インチ ウルトラワイドモニター「34WQ75C-B」です。

このモニターに買い替える前は、EIZOの24インチモニターを使用していました。

コストとロマンをウルトラワイドモニターで両立

当初は「モニターアームを増やして24インチを2台並べるか、サイズの大きいモニターに買い替えるか」で迷いましたが、コスト面とウルトラワイドモニターのロマンからウルトラワイドモニターを選択しました。

ブログ執筆と資料閲覧が同時にできる

横に広い画面は、ブログ執筆中に資料や構成案を横に並べて表示できるのが便利です。

ウィンドウを切り替える必要がないので、作業が中断されにくく、集中力が続きます。

デメリット:大きくて重い

一点だけ注意点を挙げるとすれば、モニター自体が大きくて重いため、設置や移動は少し扱いにくいです。

予算に余裕がある場合、モニターアームを複数所有している場合は、24インチモニター2枚でデュアルディスプレイ構成もおすすめです。用途や好みに合わせて選ぶとよいと思います。

モニターアーム|エルゴトロン LX

モニターをそのままデスクに置くと、どうしてもスペースを圧迫してしまいます。

モニターアーム「エルゴトロン LX」を使えば、モニターを空中に浮かせるような形になるため、デスク上がすっきり広々使えるようになります。

自由に動かせて姿勢も改善

このモニターアームは、上下・前後・左右と自在に動かせるのが大きな魅力です。

自分の目線や姿勢に合わせて、モニターの位置を最適化できるため、正しい姿勢で作業ができるようになります。

大型モニターとの相性もGOOD

特にウルトラワイドモニターなど、大きくて重いモニターを使う人には必須ともいえる存在です。

安定感があり、設置も比較的簡単なので、導入ハードルもそれほど高くありません。

キーボード|ロジクール Signature K855

使用しているのは、ロジクールの「Signature K855」です。

心地よい打鍵感で「書く」が楽しくなる

メカニカル特有のカチャカチャ音が最高に気持ちいいです。

キーを叩くだけで、「あー俺、今“書いてる”わ……」と自己陶酔に浸れる一台です。もはや文章を書くという行為が、ちょっとした快感にすらなります。

外付けキーボードで作業効率アップ

ノートPCのキーボードよりもタイピングしやすく、長時間の作業でも疲れにくいのが外付けキーボードのメリットです。

K855に限らず、自分に合ったキーボードを使うだけでも、作業効率は大きく変わります。

トラックボールマウス|ロジクール ERGO M575

ロジクール 「ERGO M575」のトラックボールマウスを使っています。

手首を動かさずにカーソル操作。もう普通のマウスには戻れない

長時間の作業でも手首が疲れにくく、腱鞘炎対策としても優秀です。一見クセが強そうですが、慣れたら最後、もう戻れない快適さです。

最新モデルは「M575SP」

現在は、静音性を強化した「M575SP」が登場しているようです。

クリック音が気になる方や、深夜作業が多い方には、後継モデルの方が合うかもしれません。

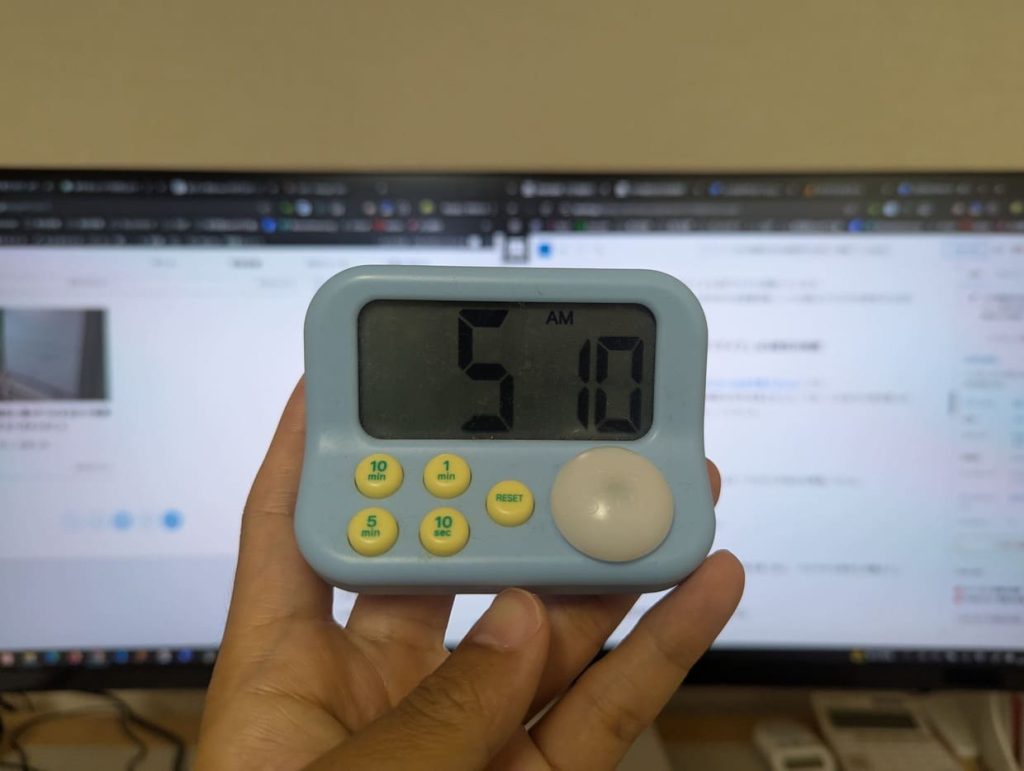

時間は自分でつくる!朝5時起きのすすめ

育児休業中は、夜24時までブログを書き、朝6時半に起きる生活を続けていました。

しかし、仕事に復帰してからは、子どもと過ごす時間が激減しました。そこで「朝5時起き」をはじめ、早朝にブログを書く時間を確保しつつ、子どもとの時間も取れるようになりました。

朝5時起きで「誰にも邪魔されない静かな時間」を手に入れる

朝5時は、家族がまだ寝ている「完全に自分だけの時間」です。

この静けさの中でブログに向き合うと、短い時間でも驚くほど集中できます。夜遅くまで書いていた頃よりも、「時間を使っている」感覚があり、満足度も集中力も格段に上がっています。

朝5時起きについてはこちらの記事が参考になります

朝5時起きを習慣化する方法と習慣化してどうなったかについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

習慣化でブログの時間をひねり出す

ブログを資産にするために最も大切なのは、「継続」することです。

そして、その継続を支えるのが作業環境と習慣化です。

ここでは、「らんパパうーた」が実践しているブログ継続のための習慣化の方法をご紹介します。

1. ブログの優先順位を上げる

まずは、生活の中でのブログの優先順位を上げましょう。

「遊びに行く」「SNS」「惰性の残業」よりも、ブログを優先します。

自分の時間を「未来の資産」を育てる時間に使うという感覚が大切です。

2. 書く時間をスケジュールに組み込む

次に、ブログ書く時間を固定します。

「時間ができたら書く」ではなく、「この時間は書く」と決めてしまいましょう。

たとえば「らんパパうーた」は

- 平日:朝5時〜7時の2時間

- 休日:朝5時〜7時の2時間 + 午後14時〜17時の3時間

スケジュールに組み込むことで、書くことが生活の一部になります。

3. スキマ時間を使い倒す

本気で時間をつくるなら、スキマ時間の活用は必須です。

スマホのメモアプリで下書き、通勤中に構成を考える、昼休みに画像の調整だけ済ませる。1回10分でも積み重ねれば立派な作業時間です。

4. とにかく最初の一文字を書く

「完璧な文章を書こう」と思うと、筆は止まりがちです。

まずは机に座って、一文字だけ書く。それだけで脳は「書くモード」に入ります。

論理がズレてても、誤字があっても大丈夫。あとで直せるのがブログの良いところです。

5. 習慣は「守る」ことで定着する

体調不良などを除いて、できる限り「決めた時間に書く」を守ることが大切です。

小さな積み重ねが、大きな成果につながるのがブログの魅力です。

無理なく、でも意識して。ブログを書くことを日常の習慣にしていきましょう。

まとめ:パパである経験は、ブログにおいて大きな武器になる

ブログを続けるために必要なのは、「やる気」ではありません。環境を整えること、そして習慣にすること。それが継続のカギです。

継続の土台は「環境づくり」

「らんパパうーた」も、ブログが続かなかった経験があります。ですが、デスク・キーボード・モニターなど、作業に集中できる環境を整えたことで、ブログに向き合えるようになりました。

習慣にすれば、書くことが「当たり前」になる

時間がなくても、朝5時に起きることやスケジュールにブログを組み込むことで、ブログが生活の一部になります。完璧な記事を書こうとしなくても大丈夫です。まずは1行書くことから。

スキマ時間を活用しながら、「書くこと」を生活に組み込んでいきましょう。

パパだからこそ書けることがある

育児や仕事に忙しい毎日の中で、「ブログなんて書く時間ないよ」と感じるのは当然のことです。

それでも、限られた時間の中で感じた気づき、工夫や喜び、そんな経験が、同じように悩んでいる誰かの助けになります。

この記事も朝5時に書きました

家族が眠っている静かな朝、カタカタとキーボードを叩いて、この記事を仕上げました。

今日も、いい1日になりそうです!

以上、「らんパパうーた」でした。