どうも!「らんパパうーた」です。

6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報発信しています!

2025年4月から育児休業給付が手取りの10割になるって聞いたんだけど、もう少し詳しく知りたいな。

2025年4月に「出生後休業支援給付金」が創設されて、育児休業給付が手取りの10割になるよ。ただ、支給条件や支給限度額があるから注意してね。調べてわかったことを共有するね。

この記事では厚生労働省が公表している以下の資料を参考に解説します。

育児休業給付金の支給条件や注意点については、以下で詳しく紹介しています。

- 「出生時育児休業給付金」は「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に付加される給付金

- 「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せることで手取りの10割が支給される

- 「出生時育児休業給付金」は雇用保険に加入している人が支給対象者

- 個人事業主やフリーランスは雇用保険に加入していないため対象外

- 支給条件は子どもの誕生から8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上「育児休業」を取得すること

- 「休業開始時賃金日額」の上限額は15,690円

- 毎年8月1日に改定される

- 「出生後休業支援給付金」の支給上限額は57,111円

- 「出生後休業支援給付金」の支給申請は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて行う

- 0歳と2歳のパパ

- 合計6か月間、育児休業を取得

- ランニングがライフワーク

出生後休業支援給付金の概要

出生後休業支援給付金とは?

「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に付加される給付金です。

「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せることで手取りの10割が支給されます。

「育児休業給付金」の支給条件や注意点については、以下で詳しく紹介しています。

出生後休業支援給付金の目的は?

「出生後休業支援給付金」が創設された目的を以下にまとめました。

- 働くパパ・ママに育児休業を取得してもらうため

- 働くパパ・ママの円滑な職場復帰を援助・促進するため

- 働くパパ・ママに仕事を継続してもらうため

国のメッセージを意訳すると、

少子化ほんと止まらん!男女関係なく育児休業を取りやすくするからみんなとって!あと、28日間まで手取りの10割にする。そのあと継続して働いて!

支給対象者

雇用保険に加入している人が支給対象者

「出生後休業支援給付金」は、雇用保険に加入している人が支給対象者です。

保険に加入している人は「被保険者」と呼ばれます。

つまり、「出生後休業支援給付金」の支給対象者は、雇用保険の「被保険者」です。

雇用保険の加入条件は?

「出生後休業支援給付金」の支給対象者となるための前提として、「雇用保険」の加入条件を整理します。

雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は次の通りです。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがある

これらの条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトも雇用保険に加入できます。

なお、雇用保険の加入は法律で義務づけられているため、労働者本人や事業主の希望に関係なく、条件を満たせば自動的に適用されます。

個人事業主やフリーランスは雇用保険に加入していないため対象外

個人事業主やフリーランスは雇用されていないため、雇用保険に加入していません。

そのため、「出生後休業支援給付金」の支給対象外となります。

支給条件

「出生後休業支援給付金」を受給するには、雇用保険の「被保険者」であることが前提となることを解説しました。

次に、雇用保険の「被保険者」がどのような条件を満たせば、「出生後休業支援給付金」の支給対象となるのかを詳しく説明します。

どのような条件を満たせば支給対象となるのか

支給条件を簡単にまとめると、「子どもの誕生から8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上『育児休業』を取得する」ことです。

以下の【条件1】と【条件2-1】または【条件2-2】を満たせば、給付金の支給対象となります。

【条件1】雇用保険加入者が、子どもが生まれてから8週間以内に、次のどちらかを合計14日以上取得したとき

- 産後パパ育休(出生時育児休業給付金の対象)

- 育児休業(育児休業給付金の対象)

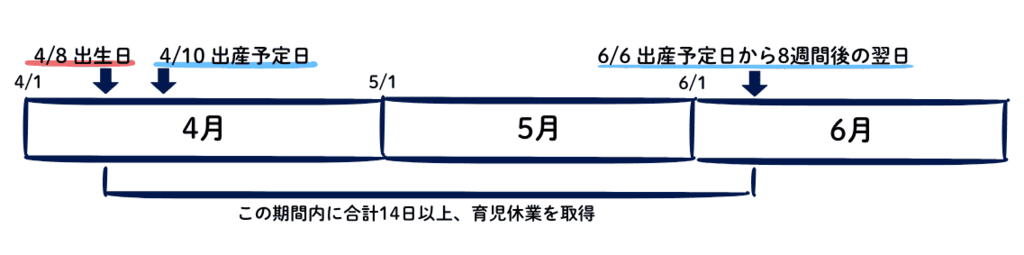

【条件2-1】雇用保険加入者の配偶者が、次の期間に合計14日以上、育児休業を取得したとき

- 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日」から8週間を経過する日の翌日

【条件2-1】は文章だけでは分かりにくいため、画像でまとめました。

【条件2-2】出生日の翌日に「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること

特定の条件(1~7のどれか)に該当する場合、「配偶者の育児休業取得」は必要ありません。

とくに、パパが雇用保険に加入している場合、必ず4・5・6のどれかに該当します。

その場合、ママが育児休業を取るかどうかは関係ありません。

- 配偶者がいない

- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

- 配偶者が無業者

- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

- 配偶者が産後休業中

- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

支給申請期間

「出生後休業支援給付金」には支給を申請できる期間が設けられています。

支給申請開始日

「申請開始日」は子どもの誕生から8週間を経過する日の翌日です。

支給申請期限

「申請期日」は「申請開始日」から2か月経った月の月末です。

支給額と支給期間

いくらもらえるのか

「出生後休業支援給付金」の支給額の計算方法は次の通りです。

「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に付加されることで、手取りの10割が支給されます。

支給額 = 休業開始時賃金日額(※1) × 休業期間の日数(※2) × 13%

※1「休業開始時賃金日額」は下記の方法で計算された額のことを指します。

「出生時育児休業」または「育児休業」開始前直近6か月間の賃金総額を180で割って得られた額のことです。

※2「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給される休業を取得した日数のことで、支給日数の上限は28日間です。

何日間分支給されるのか

最大28日間分支給されます。

休業開始時賃金日額の上限

「休業開始時賃金日額」には上限があります。この上限額は15,690円(2025年4月1日時点)です。

なお、この金額は毎年8月1日に改定されます。

したがって、「出生後休業支援給付金」の支給上限額は57,111円となります。

直近6か月間の月給が47万円以上の場合、支給上限に達するため、それ以上は支給されません。

出生後休業支援給付金の支給上限額の計算方法

57,111円 = 15,690円 × 28日 ×13%

申請方法と必要書類

「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と併せて行います。

申請手続きの流れ

事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークに「受給資格確認手続」と「初回の育児休業給付金」の支給申請を行います。

受給資格がある場合

次の書類が交付されます。

- 「育児休業給付金支給決定通知書」

- 「(次回申請用)育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」

上記に加えて、「出生後休業支援給付金」の支給要件を満たしているかどうかに応じて、次の書類が交付されます。

「出生後休業支援給付金」の支給要件を満たしている場合

「出生後休業支援給付金支給決定通知書」

「出生後休業支援給付金」の支給要件を満たしていない場合

「出生後休業支援給付金不支給決定通知書」

受給資格がない場合

「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付されます。

必要書類

提出書類

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

添付書類

- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など

(育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの) - 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可) - 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

どこに申請するのか

事業所の所在地を管轄するハローワークに申請します。

会社を通して申請するのか、個人で申請できるのか

事業主が申請します。ただし、本人の希望があれば個人が直接提出することも可能です。

よくある疑問(Q&A)

「育児休業給付金とどう違うの?」

「出生後休業支援給付金」は「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」に付加される形で支給されます。

この給付金を受け取ることで、手取りの10割を実現できます。

「パート・アルバイトは受給できる?」

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば受給が可能です。

「自営業やフリーランスは受給できる?」

自営業やフリーランスは雇用保険に加入できないため、給付金の対象になりません。

「どのくらいの期間、仕事を休む必要がある?」

合計で14日以上の休業を取得する必要があります。休業は分割して取得することも可能です。

「夫婦で両方受給できる?」

夫婦ともに雇用保険に加入しており、子どもの出生から8週間(※)以内に、それぞれ14日以上休業することで、受給が可能です。

※産後休業を取得した場合、8週間が16週間に延長されます。

まとめ:出生後休業支援給付金を正しく理解して活用しよう

2025年4月に創設される「出生後休業支援給付金」について解説しました。

この制度は、雇用保険に加入していることが前提となり、子どもの誕生から8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上育児休業を取得することで、最大28日間にわたり育児休業給付が手取りの10割となります。

ただし、支給上限額は57,111円であり、直近6か月間の月給が47万円以上の場合、それ以上の支給は受けられません。

また、雇用保険に加入していない、自営業者やフリーランスは支給の対象外となるため注意が必要です。

「出生後休業支援給付金」を正しく理解し、賢く活用しましょう。

以上、らんパパうーたでした。